web Museumカトラリーの歴史4

燕で最初に作った金属洋食器は、玉栄堂 今井栄蔵氏による手作りでした

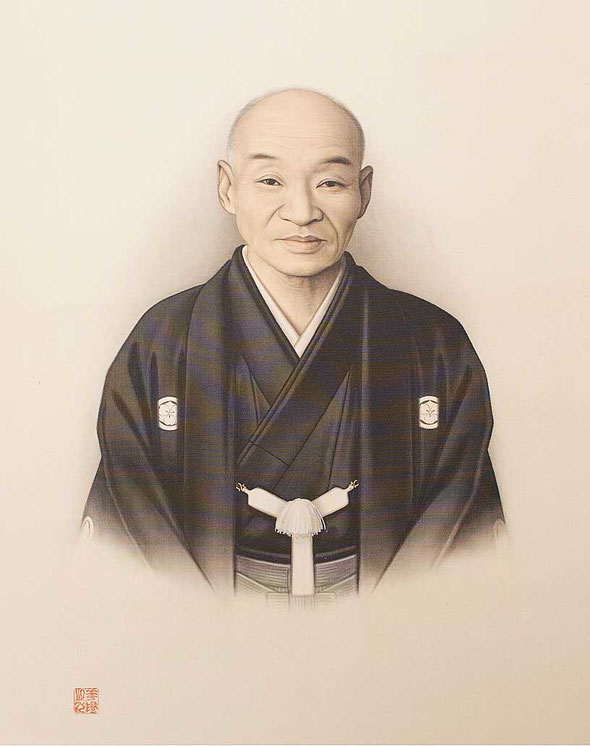

明治44年4月、十一屋商店の社員(野口平治氏)が突然燕の捧吉右衛門を訪ね、「日本石油の内藤久寛さんが洋食器36人分を頼んできた。高級品のため東京の下請け業者にはどうしても作ることができない。銅器の技術を高く評価して、捧氏であれば出来るのではないか」と頼みにきました。そこで、八代目 捧吉右衛門は、親戚でもある玉栄堂の今井熊市(栄蔵)氏に製作を依頼し完納しました。

今井熊市(栄蔵)氏は、明治8年燕市仲町生まれ、明治20年に「玉川堂」に入門。当時は、入門から年季奉公七年、御礼奉公一年の修行が銅器職人のしきたりでした。入門から八年後の明治28年に「玉栄堂」として開業しました。玉栄堂の「玉」は入門先の玉川堂の「玉」から、「栄」は、今井家の屋号の栄蔵の「栄」を入れて「玉栄堂」と名付けました。

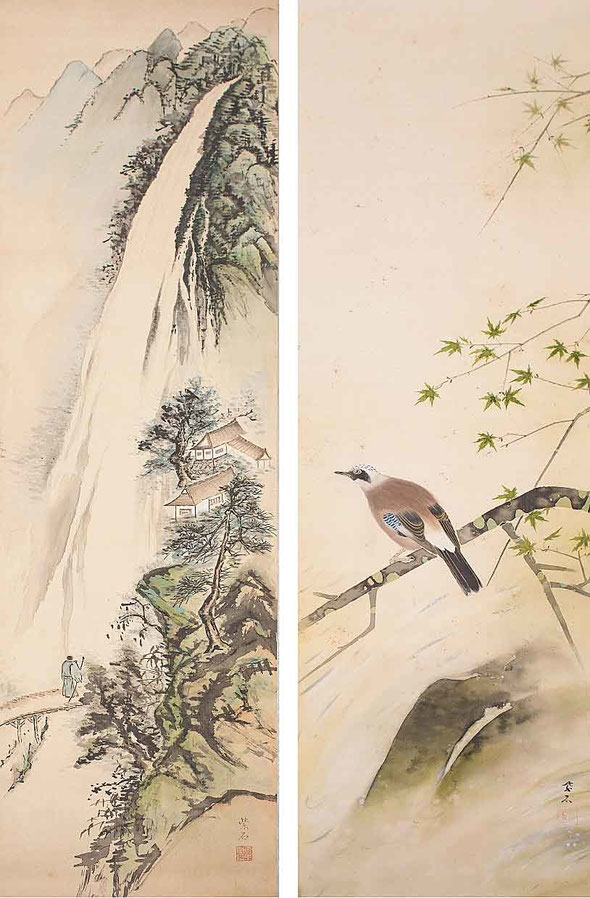

趣味多方面に亘り風流を解し書画骨董を愛し、盆栽作りや紫石と号し絵筆もとられました。

昭和6年(1917年)に二代目栄蔵を襲名しました。

七代目 捧吉右衛門の妻は、栄蔵氏の妹、八代目 捧吉右衛門の妻は栄蔵氏の長女であり、弟の栄松氏は捧家へ養子として入り捧三兄弟として捧吉右衛門商店の製造を支えるなど、捧家とつながりが深い関係でした。

当時、鎚起銅器の製作で有名な玉栄堂の銘品は「宝暦堂」の刻印で捧吉右衛門商店から十一屋商店へ納品されていました。宝暦堂の名前は、「宝暦元年」に初代捧吉右ェ門が金物屋を開業したことから「宝暦堂」と名付けられました。

その玉栄堂の技術は、燕において最初の金属洋食器を生み出しました。洋食器注文の具体的な内容や玉栄堂での製作過程、材質は明らかにされていませんが、燕は鎚起の職人技と、煙管の技術で容易に製造できたのではないかと思われます。

これが、燕で最初に製作した金属洋食器でしたが、この注文は特別なことで、引き続き洋食器の注文が続いたわけではありませんでした。大正三年に八代目 捧吉右衛門が姫フォークを見本に持ち帰り、サンプルを造り、たびたび大阪に注文をとりに通ったところから本格的な金属洋食器の歴史が始まりました。

プロフィール

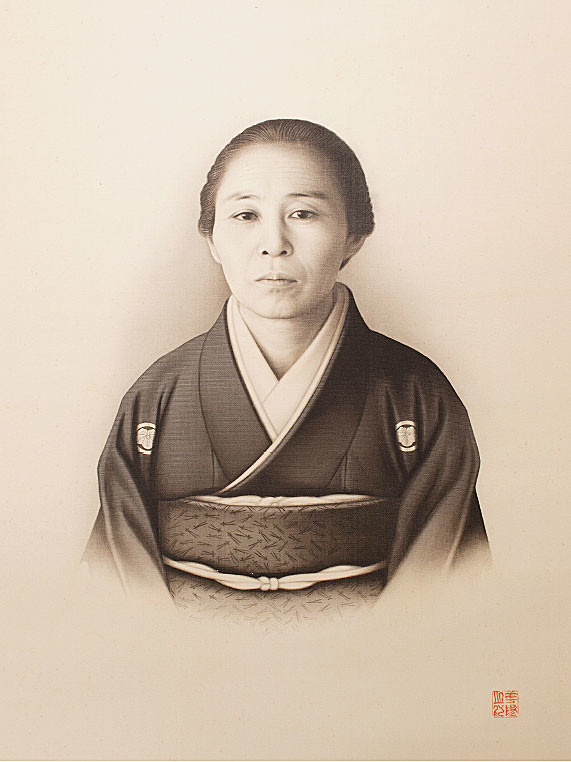

今井栄蔵(熊市1875-1948年)

1875年 (明治 8年) 燕市仲町で生まれる

1887年 (明治20年) 玉川堂(三代目)に入門

1895年 (明治28年) 年季明け

独立 玉栄堂開業

1917年 (大正 6年) 二代目 栄蔵を襲名

1948年 (昭和23年) 没

本名、今井熊市。玉川堂の門人として技量抜群でした。独立後、父の栄蔵を襲名、人格に優れ風流を愛し、常に高級品を造り、各博覧会に出品し受賞しまた。宮内庁御買い上げになった品もあり、幾多の秀作品が残っています。「紫石」と号し絵筆もとられました。捧家とつながりが深く捧吉右衛門の銅器制作を担いました。

八代目 捧吉右衛門の妻は栄蔵の長女。明治44年4月捧吉右衛門を介して東京の十一屋より依頼された金属洋食器を制作しました。これが、燕で作られた最初の金属洋食器でした。また、大正4、5年頃より工場に動力を取り入れ産業の発展に力を注ぎました。

【関連情報】

2013 Copyright(C) tsubame bussan All rights reserved