web Museumカトラリーの歴史8

関のステンレスナイフの技術が、洋食器ナイフとポケットナイフに活かされました。

洋食器を作り始めた頃は、真鍮で造っていましたが、ナイフをメッキするとはがれやすく、衛生面に問題がありました。八代目 捧吉右衛門が、岐阜県関市へ商用のおり刃物商の亀井銀一商店でオーストリアのポレールの社員からステンレスを見せられ、革命的ともいえる材料に魅了されました。

大正10年にポレール社の日本代理店がステンレスを20トン契約してほしいと燕にやってきました。契約すれば、関のステンレスの刃物技術者を紹介するという好条件でしたので、燕の将来を考え思い切ってこの冒険にふみだしました。

やがて、焼き入れ、研磨、機械の優れた技術者が10名やってきました。八代目 捧吉右衛門は、義弟の松栄氏を製造主任としてステンレスナイフの製造技術を学びました。ステンレスナイフ完成後、今度は、ステンレスのフォークとスプーンの完成に努力しました。

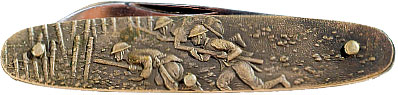

はじめて造ったポケットナイフ。

燕物産では、洋食器製造と同時期の大正3、4年頃からポケットナイフの生産も行われていました。第一次世界大戦勃発まもなく、大阪の得意先を経由して英国からポケットナイフの注文を受けました。それまで、英国はドイツから輸入していましたが、ドイツが敵国となったので代わりに日本に発注しました。これが、燕にとって最初のポケットナイフの製造だったようです。ハンドルは真鍮で、ナイフの刃は研いだだけのシンプルな造りでした。はじめてのポケットナイフは、「はずかしくなる商品でした」と当時のことを書いた八代目 捧吉右衛門 著「日本洋食器 燕が歩いた六十年」(昭和47年1月1日発行)に記載されていました。(下記写真)

観光土産ポケットナイフは、関のナイフ技術と燕の金型彫刻の技で販売。

ポケットナイフを製造した記録としては、“捧吉右衛門商店洋刀部・TKSポケットナイフ製作所”のカタログが残っています。カタログには、六大学校章や大阪城など名所の型打ち模様が入ったものや、国名や都市名の入った英国型・米国型・仏蘭西型・ローマ型など形の異なるポケットナイフが並んでいます。作成されたのは、昭和10年前後と考えられています。

皇居の二重橋をモチーフにしたポケットナイフ(写真下)。真鍮製のハンドルは、両面絵柄の違う、型打ち模様が入っています。ハンドルには、ナイフと缶切りの2つのブレード。ナイフの刃は、鋼材を使い関の刃物の技術が活かされています。刃の平面は、かすかにくぼみを作り湾曲しています。80年以上たった現在でも、ナイフはサビていません。現在の技術でも、ここまで手間暇をかけたナイフを作るのは大変です。当時の技術者の技を感じます。

戦後は、ポケットナイフの需要もなくなり現在では、数点(下記写真)が残っているだけです。当時のことを記載した資料は残っていませんが、1本1本丁寧に仕上げたナイフの技術力に関心します。岐阜県関市とは、現在でも仕事としてのつながりも深く100年続く金属洋食器の産地パートナーです。

燕物産製造当時のポケットナイフ

【関連情報】

2013 Copyright(C) tsubame bussan All rights reserved